一般的な薬と栄養のイメージは、薬(病気だから飲むが、副作用が心配、なるべく飲みたくない)、栄養学(そもそも効果があるのかわからない)、このようなところだと思われます。

当社は栄養学を用いて健康を管理することを目的としていますが、医学と相反するものではなく、健康に対するアプローチの違いに過ぎないと考えています。つまり、医学と栄養学はどちらかを選択するようなものではなく、どちらも必要なことだと言えます。

医学と栄養学はアプローチの仕方が違うと書きましたが、具体的にはどのようなことになるか、会社を例えにして表現します。

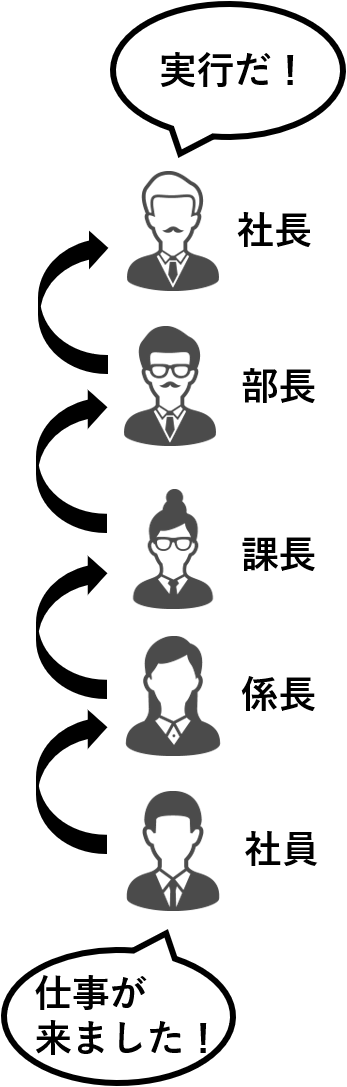

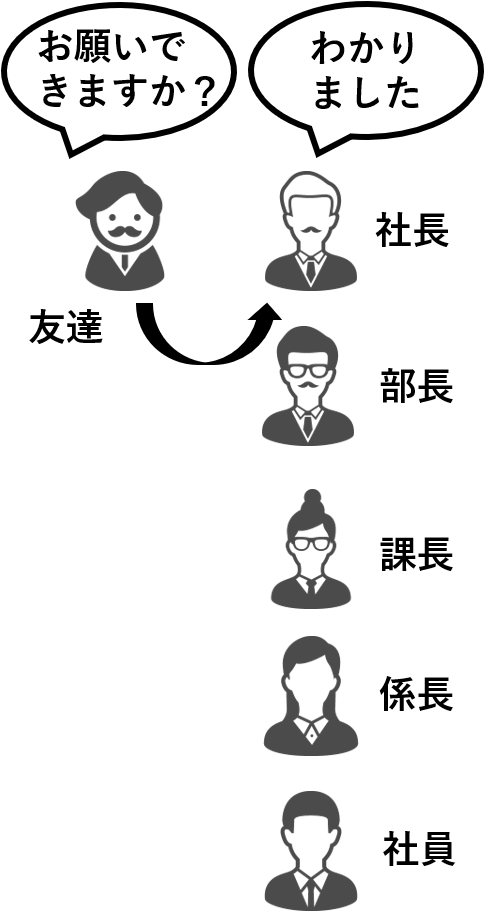

図では社員が仕事(命令)を受けて上司へと伝えていきます。最終的に社長が了承することで仕事が実行されます。このようないくつもの段階を経て伝わるものをカスケード反応と言います。怪我をした時の出血を止める作用もカスケード反応によって行われ、その過程は十数個ほどあります。本来出血という重大な怪我に対して十数個もの反応を経ないと止血しないというのは迅速さには欠けますが、仮に数個の反応で完了する場合、必要が無い或いは間違いで命令を伝えたとき、それを間違いとして処理する前に命令が出てしまったら、血栓が体に多く作られ心臓や脳に梗塞を引き起こすかもしれません。そう考えるとひとの体の防御機構の優秀さがわかる気がします。

しかし、何らかの原因でこれらの仕組みが上手く働かなくなった場合、手をこまねいてみているわけにはいきません。

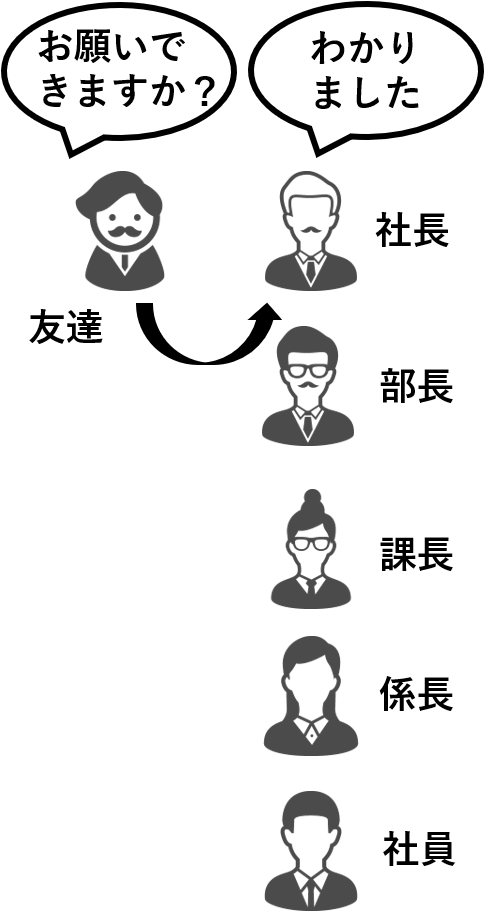

図では社長に直接働きかける友人(薬)がいます。本来ならば社員より伝わらなければ実行しない社長ですが、友人の頼みは断れないようです。直接頼んでいるため、極めて速く実行され、何度も実行してくれるでしょう。どの部分(社長、部長または別の社員)に働きかけるかは薬によって違いますが、ダイレクトに命令を遂行させることが、薬の大きな特徴で、これは栄養にはできないことです。

ただし、薬には副作用があります。

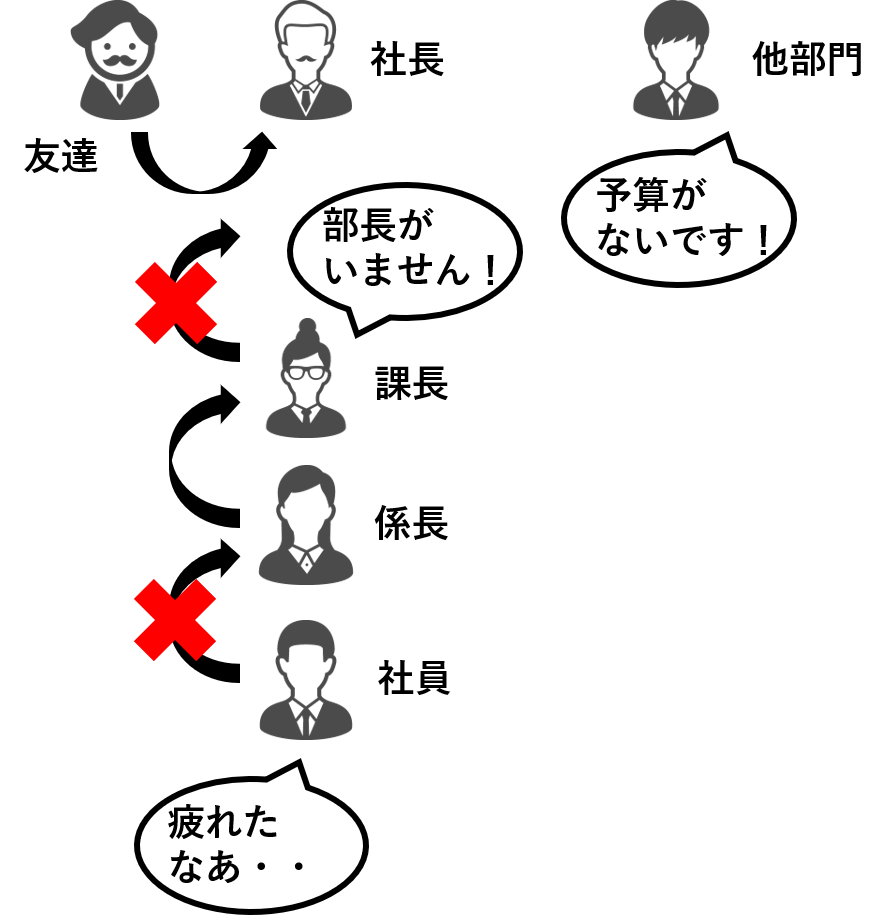

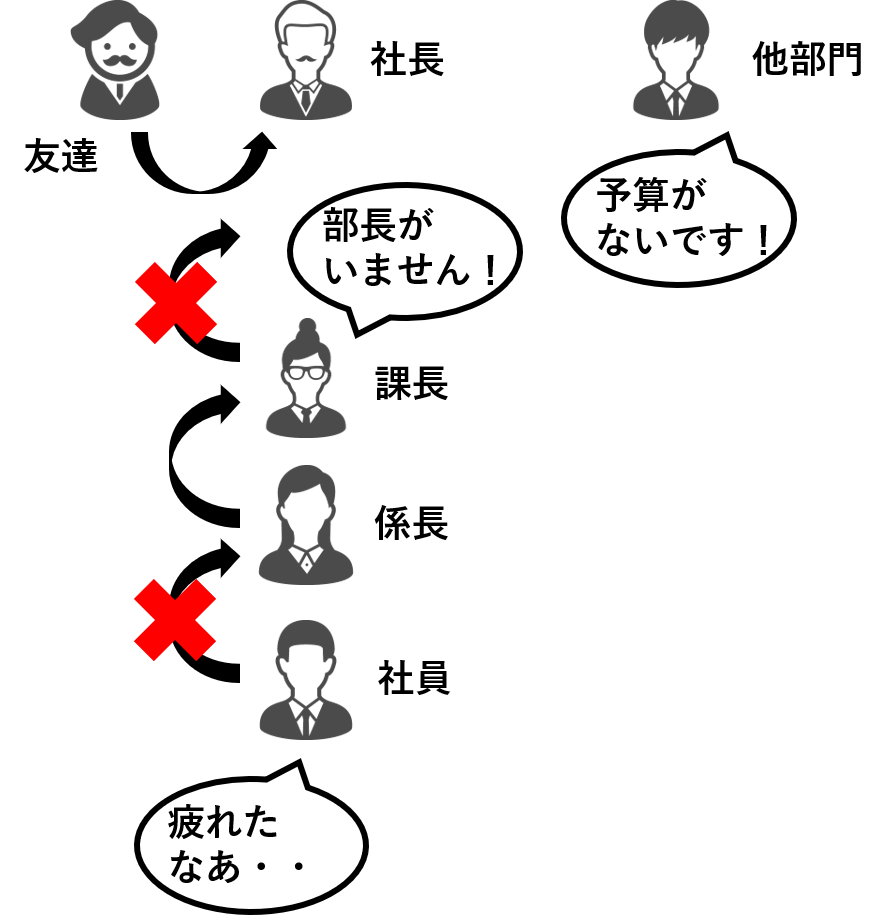

図では他部署の人が予算がないと訴えています。友人の頼みを聞きすぎた社長はお金が無くなってしまった(副作用)ようです。一方社員を見てみると何やら疲れている様子です。おそらく栄養不足によって働くことができなくなっているのではないでしょうか。また課長を見ると部長がいない為、命令が伝えることができずに困っているようです。何らかの原因で部長がいなくなったか、或いは最初から居なかったか(遺伝子疾患等)だと思われます。こういったことも、栄養学では解決しにくいパターンです。

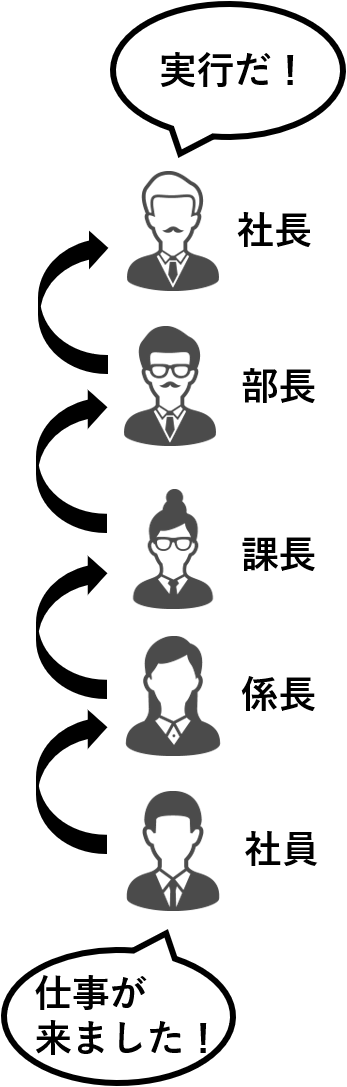

栄養学の本質は最初の図で示したような正常な会社経営(生理活動)を維持することです。それは薬などの一定のリスクを伴うものをなるべく使わない為、という意味もありますが、薬にしても手術にしても、それに耐えられるだけの体力が無ければ、いざ必要な時に手の施しようがない、という事態を避ける為でもあります。そして栄養による体の改善は時間がかかります。迅速に対応しなければならない時は薬を使う必要もあるでしょう。薬と栄養、出来ることと出来ないことを上手く見極め、使用していくことが大事だと思われます。